Vol.48(2025年3月)

大原 良通

(人と社会と自然科目群)

学生からもらったコメントシートが、『家族のかたち』を執筆する本当のきっかけ

大原先生はなぜ歴史学者になったのですか?

父親が上井久義という日本史・民俗学者で人類学者だったんですが(注)、なんとなく自分も将来は、そんな仕事に就くのかなぁと考えていました。でも、上手に人の話を聞き出すということが、父親ほどうまくできなかったから、民俗学は無理やなぁと考えました。

高校時代に、テレビ番組でブータンの特集を見たんです。どう見ても豊かそうではない国で、本当に素朴に生きていて、ラマ教という宗教を真剣に拝んでいるところを見て衝撃を受けたんです。これはすごいパワーやなって、そこでブータンの研究をしてみようって思ったんです。大学受験のときには、ラマ教ってなんだろう、ブータンの人たちって何を考えて生きているんだろうという疑問から、哲学科に進学しようと考えたりしました。

結局、父親が勤めている大学の史学科に入ったんですが、父親のもとで勉強するのは嫌で東洋史に進みました。ただ、フィールドワークにはちょいちょいついて行きました。そこで父親がいつも言うのは「相手が嘘をつかない質問をしなさい」ということなんです。そんな頭ないですよ。例えば、正月にどんなお雑煮を食べてますか?って質問したら、相手は見栄張って「白味噌の丸餅」って答えるかもしれないから、「この辺の皆さんは、どんなお雑煮を食べてますか?」って聞くとかね。そんな、嘘をつけない質問なんてできるかっ!てわけで、人類学と民俗学は諦めて歴史一本でいくことにしました。

二〇二三年に出版された『家族のかたち』を執筆するにあたってのきっかけは何ですか?

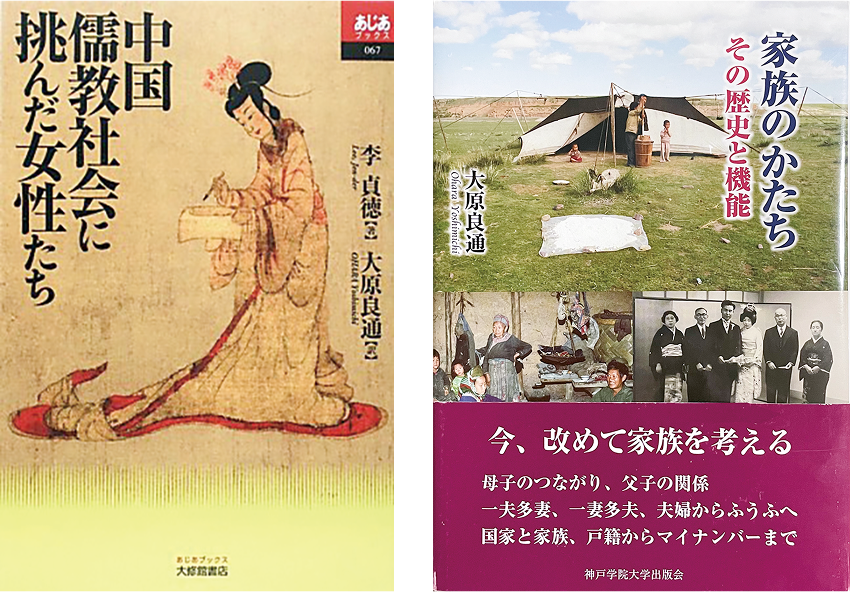

一つ目の理由は、父親が死んだことですよ。父親が死ぬ前に皆を驚かすような論文を書いて死にたいなって言ってたの。それで父親が死んで、お弟子さんたちが来て遺品を整理してたら、ちゃんと結論まで書かれた論文の原稿が見つかった。その見つかった原稿が「家族」に関わるものだったんです。僕が専門にしているチベットには一妻多夫制という非常に特殊な家族制度があるし、以前翻訳した『中国儒教社会に挑んだ女性たち』という本には、一夫一妻多妾制というのが出てくる。そこで、いっぺんここで整理しようかなと思ったのが一つ目。

もう一つが、授業で学生からもらったコメントシート。「アジア・アフリカの社会と文化」という授業でこの本のネタになる話をした時に、社会の一番小さな単位は家族だから家族の構造から話しをしますねって。そしたらある学生が、いや先生の考えは間違ってる、一番小さな社会単位は個人だっていう感想を書いてきた。それにハッとさせられて、すごい印象に残ってて、ずっとその感想が気になってたんです。その学生のコメントシートがこの本の本当の最初のスタート。

【著書・翻訳書】

『王権の確立と授受』(汲古書院、2003年)

『家族のかたち−その歴史と機能−』(神戸学院大学出版会、2023年)

李貞徳著『中国儒教社会に挑んだ女性たち』(大修館書店、2009年)

『家族のかたち』で語られている「氏」とはなぜ重要視されてきたのでしょうか

それについては、ちゃんとした結論を出せていないんです。ただ、いわゆる私たちが持つ「氏」は明治からなんですよ。それまでは本当に「氏姓(うじかばね)」であって、天皇から名字をもらった人が氏を持って。ということは、氏をもらった人っていうのは高貴な人なんですよ。それで氏を持っていない人が庶民なんです。だから日本国家が明治になったときに、氏をもっている人っていうのは天皇につながる人なわけ。したがって、たぶんなんだけど氏に対して憧れがあったと思う。それまでは「山田村の次郎君」みたいに言われてたんだけど、だったら山田次郎にしたらええやんとなって。それで氏を持つことに皆さん誇りがあって、一つランクが上がったような気がして重要視するようになったんじゃないかな。

ゼミ生に求める人物象を教えてください。

なんでもいいから好きなことをしたいという人。学問を楽しもうと思う人。学問というのは、社会に開かれていて、多くの人が有用だと認めていることだと思うんだけど、そんな何か、学問みたいなものが好きになっている人に来てほしいな。

今の学生にメッセージをお願いします。

一、二年生の間にいろんな授業を受けて、本当に好きなことを見つけて、それを基礎に自分が卒業研究で何をするのかを考えてほしい。自分自身でなにか問題を見出して、それになんらかの答えを導き出すのが卒業研究。それは、生まれて、言葉を覚えて、小学校に入って、これまでの人生の集大成であり、一生の宝物です。そしてその研究ができる先生のもとで卒業研究を作り上げていってほしいな。うちにはいろんな先生がいるから、どんなことが好きになってもできないことはないと思う。

(注)上井久義 日本の民俗学者。文学博士。関西大学名誉教授。瑞宝小綬章受章。2019年、死去。その多様多彩な業績は学問の枠を横断し、神話学、古代史学、民俗学、宗教史学など人文諸科学を自在に融通するもので、柳田学や折口学のように、「上井学」ともいうべきものだと評される。上井姓と大原姓にまつわるいきさつは、『家族のかたち』の中で興味深く説かれている。

取材後の感想

「人類の歴史Ⅲ」の授業で読んだことのある『家族のかたち』で自分が気になったことを質問できて楽しかったです。また、著書が書かれた本当のスタートは学生が出した一枚のコメントシートだとインタビュー中に出てきて、驚くとともに同じ学生として誇りに思いました。

そして、インタビューの最初に相手の緊張をほぐすためのアイスブレイクの時間で、大原先生ではなく自分が緊張をほぐされたのが印象的で、大原先生の話力に本当に助けられたと実感しました。

取材・文/豊田 遥紀

大原 良通 プロフィール

1965年 兵庫県生まれ。

華東師範大学、上海復旦大学へ留学

博士(文学)