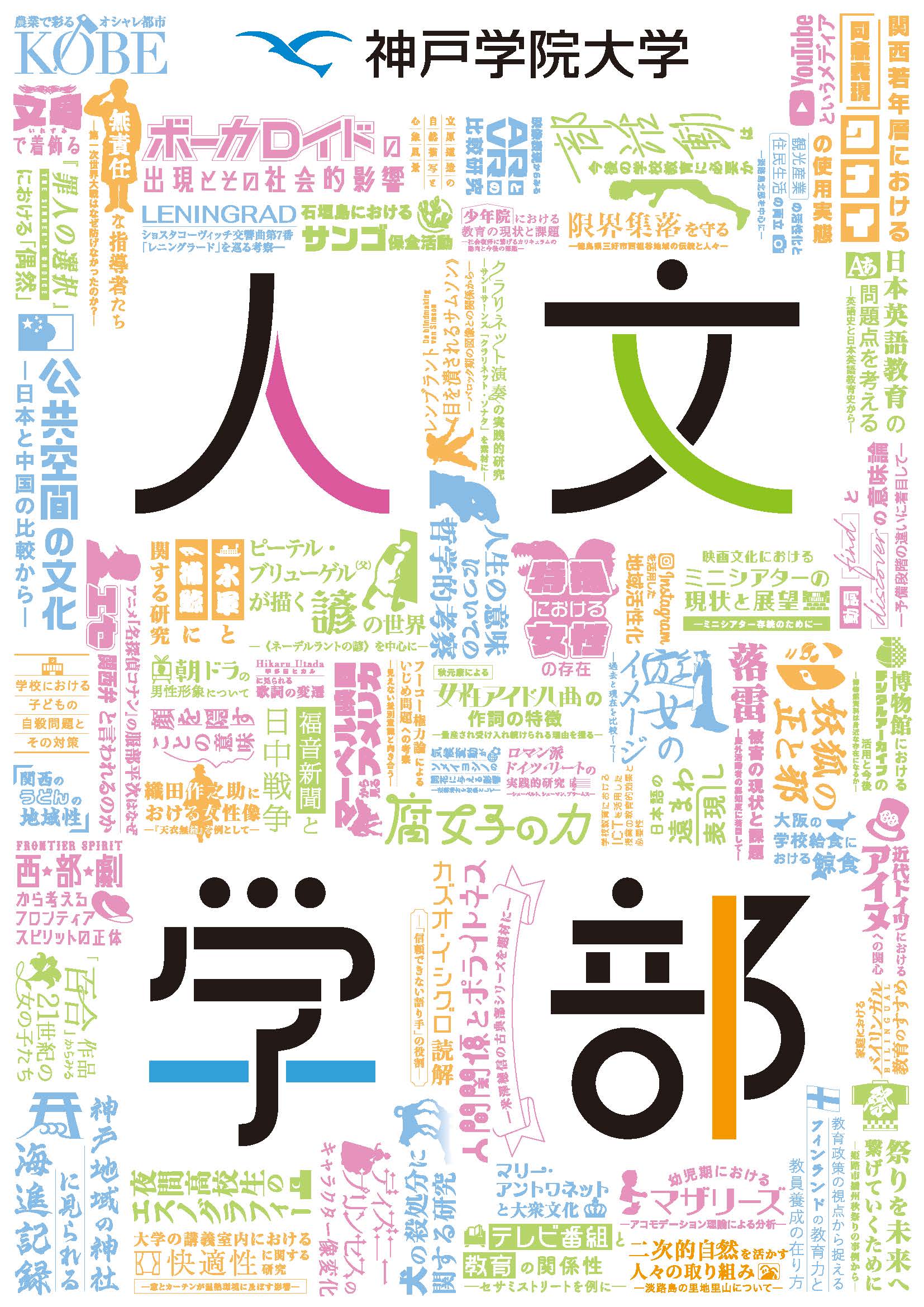

幅広い学びで世界が広がる

7つのポイント

-

01

幅広い学修を可能にする

3科目群

人文学部とは、私たち自身とそれを取り巻く世界を知り、自らが歩むべき道を見出す学部。

人文学部では、さまざまな専門分野の教員が多彩な科目を開講しています。それを縦横無尽に学ぶことによって、広い知識と視野を身につけることができます。

-

02

自分の興味のあることを

深く学べるカリキュラム

人文学部の特色は「おもしろいテーマ」を自分で見つけてそれを追究できること。さらに人文学部では、学外の人とかかわる学びが豊富に用意されており、それを通して、コミュニケーション能力や社会人としての常識を身につけることができます。

-

03

共通教育科目は

人文学部の学びの土台

共通教育科目は、大学教育の土台作りを担うものです。

広い視野をもつことで学生がその資質や才能を活かし、生産性や効率だけで評価されるのではないさまざまな価値を学びます。

-

04

4年間の「ゼミ」は

知の技術を学ぶ道場

「ゼミ」は「演習」とも呼ばれていますが、高校までの学習とはまったく違う、大学らしい学びの場。与えられたテーマに基づいていて「調べる→考える→まとめる→発表する」というプロセスを何度も経験し、自らの力で学んでいく力すなわち研究の方法を体得していきます。

-

05

人とかかわる人文学部

体験する学びが豊富

教室で先生の講義を聞くだけが人文学部の学びではありません。

キャンパスを飛び出し、五感をフルに活用して学ぶフィールドワークをはじめ、学内のホールで本物の芸術に触れたり、身体芸術を体験する授業もあります。

-

06

自分を出し切る!

卒業研究

卒業研究は人文学部で学んだ4年間の総まとめ。

自分で決めたテーマについて、論文という形で「自分だけの研究」をまとめることによって得られる「考える力」や「究める力」は、仕事のみならず人生全般において役立つばかりか、大きな自信にもなります。

-

07

教員の推薦図書から

関心分野を広げる

良質な本に出会ってほしいという想いから生まれた「推薦図書」は、人文学の広く深い世界に足を踏み入れるために適した本を、教員がリストアップする取り組み。広汎な分野を包摂する人文学部の学びにおいて、興味関心の対象を決めるきっかけづくりとしても役立っています。

-

3つの科目群と担当教員

人文学部生は3年次以降、全員がゼミに配属されて卒業研究を行います。(卒業研究については「卒業研究」のページをご覧ください。)

ゼミ担当教員は、専門分野に応じた3つの科目群に分かれています。

学生は3つの科目群から、興味のある講義を自由に選んで受講し、配属されたゼミで卒業研究の指導を受けます。

-

人間探究

-

言語・文学

-

人と社会と自然

人と社会と自然科目群

(環境・人類・地域・歴史科目群)環境・人類学・地理学・社会学・歴史学

人間は、地域という空間において、自然とともに生き、社会を作り、文化を形成してきました。それらは、必ずそれぞれ固有の歴史を持っています。自然、社会、地域とその歴史を学修することから、世界というものの深く総合的な理解をめざします。