2016年10月号

百姓として生きる

卒業後、紆余曲折を経て辿り着いた農業という仕事。 自然と折り合いをつけながら、創造的に送る日々を追った

(文:佐伯 一誠)

三宮バスターミナルから淡路島洲本行きの高速バスに乗る。途中、明石海峡大橋の左右に見えるおだやかな瀬戸内の海を見ながら揺られること1時間あまり、待ち合わせ場所の津名港ターミナルに着く。ほどなく、浅黒く焼けたいかにも健康そうな山脇さんが車でやってきた。目的地は淡路島のちょうど真ん中あたりにある洲本市五色町。山脇さんが運転する車で海沿いから内陸部へ。農地の中に民家が点在する道を走ること約30分で畑に到着した。30平米ほどだろうか、いくぶんこじんまりした畑に細ねぎのようなものが青々と並んでいる。

「夜になるとミミズ目当てにイノシシ親子がやってくるから」

畑を取り囲むように地上15センチほどと30センチほどの高さで細い電線が2本張られている。高いほうは親イノシシ、低いほうはうりぼう向け。夜になると電気を流すので、それが鼻にひっかかるとビリっとして逃げていくそうだ。のどかで平和そうに見えていても、時に自然は手厳しい。

山脇さんは淡路島に移り住んで5年目。淡路島の特産物として名高いたまねぎを中心とした有機農業に取り組む。

アクティブな学生生活

「いろんなこところに行きたい、それができる仕事ならカメラマンかな…」

なんとなくそんなことを考えてはいたが、芸術系の大学に進学するにはそれなりの受験勉強が必要であることを知ったのは推薦入試が始まるころ。時すでに遅しだったが、視覚芸術の勉強もできると知って入学したのが人文学部だ。言語、俳句、絵画の読み方…、1年次に受けた入門講義では、思っていたイメージとの違い、戸惑いを感じつつも、授業はまじめに受講していた。入学後、冒険部(現・生物研究会)に入部。六甲山でキャンプをするなど、アウトドア活動を楽しんだ。また、2年次の夏休みには青森、3年次は北海道とバイクでツーリングもし、それなりにアクティブな学生生活を送った。

3年次には写真部に入部。人文学部の新聞「人文通信」を作る授業を履修し、写真部に入っているからと撮影を中心に担当した。授業ではいつも「本を読め!本を読め!」と言われ、有瀬図書館にある写真集や文学作品など興味や関心のおもむくがまま、片っぱしから読んだ。

写真撮影にハマる

今でも鮮明に記憶に残っているのが藤原新也の「風のフリュート」。写真家であり作家でもある藤原が冬のアイルランドを旅したときの写真とエッセイで構成された本だった。粒子の粗い写真に焼き付けられた厳冬のアイル

ランドの光景。たとえば絵葉書のようなただただ美しいだけの写真にはない荒々しい表現。なにかが強烈に迫ってくる、そのなにかを考えずにはいられないような写真表現に魅せられた。

人文通信のインタビュー撮影で、対象者の人間性を写し撮るおもしろさにハマった山脇さんは、持ち前の人懐っこさを武器にいろいろな人のポートレイト写真を撮っていた。

「善人で人懐っこい」と当時の彼を知る人は口をそろえて言う。3年次の夏休みはインターンシップで大阪市内の写真スタジオにアシスタントに行って商業撮影を学んだ。そして就職活動の季節がやってくる。進路に踏ん切りがつかなかった山脇さんは、友達が忙しく就職活動しているのを尻目に、ポートレイトを撮りため、卒業記念のつもりで神戸の海岸通にある小さなギャラリーで個展を開いた。たまたま個展を見に来た大阪芸術大学の卒業生に「芸大の写真学科で助手の仕事がある」と声をかけられ、半信半疑のままエントリーすると合格、卒業と同時に働きはじめた。

大石可久也アート山美術館で撮影した大石先生のポートレイト

働きながら技を磨く

「同じように写真家をめざす先輩に写真について教わり、いろいろな人の作品を見てすごく勉強になった」

休日は撮影に出かけて、平日は暗室の管理や学生の指導をしたあと自分の作品を焼く。みるみる写真の腕は上がっていった。山脇さんの得意とする分野はポートレイト。通常、カメラを向けられると誰しも気構えてしまう。その状態で撮った写真はおもしろくない。カメラや撮り手の気配を消し去ることで、はじめて被写体のあるがままの表情や姿を活写することができる。人間が好きな山脇さんは気配を消し去るのがうまいのか、人物写真は助手仲間のあいだで評判だった。

あっという間に2年の歳月が流れた。いろいろ教えてもらった先輩が契約切れで退職することになり山脇さんもそれに続いた。そして、以前から目をかけてもらっていた写真ギャラリー「TANTO TENPO」で作家デビューを果たす。とはいっても駆け出しで、売れる作品など数点しかない。ギャラリー併設のカフェでバイトをしながら、年に数回開催される若手写真家のグループ展にも出展するが…、

「訴えたいなにかがあるから力のある写真が撮れる。しかし、あのころの自分は撮ることが目的化していて、なにも訴えたいものがない。それに悩んでいました」

淡路島の楽園

そのころ、作品作りのために通っていたのが淡路島にある大石可久也アート山美術館だ。淡路島の北端、夢舞台の西隣り、大阪湾が一望できる海抜64メートルの山あいにあるこの美術館は、ともに画家である大石夫婦と支援者で運営されている。美術館を作り運営することも表現と捉え、ふたりが思い描く理想的な美的空間を支援者と作り上げていく「完成することのない」美術館だ。「来る人は拒まず」という開放的な雰囲気で運営されているこの美術館、撮影のために訪れる山脇さんも仲間として受け入れられるのに時間はかからなかった。

大石夫婦のモットーは「作ることは生きる喜び」。大石先生は絵を描いたり、オブジェのようなものを作ったり、支援者とともに石造りの塔を作ったり、そして夫人の鉦子さんにとっては料理も表現のひとつだ。食卓に並ぶのは淡路島で採れた食材を使った料理。スタッフも老夫婦もいっしょになって作り、語らいながら食べる。美術館から見える海は、時には饒舌に煌めき、時には鈍色に静まりかえる。そして時おり木々をゆらす風の音…。ゆったりと流れる豊かな時間。アートを暮らしに取り入れ創造的に生きている人々に接して、山脇さんは表現を自分の日常とは別のものとして捉えていた愚かさに気づかされた。「絵を描いたり写真を撮ったり、それだけがアートじゃない。生きることもアートなんだ」と。

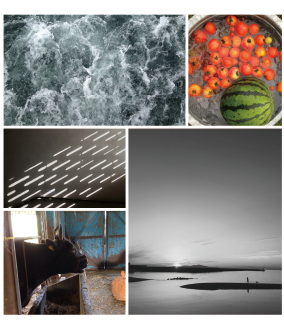

美は暮らしの中にある(農作業中にスマホで撮った作品の数々)

豊かさを表す「食べ助け」

淡路島は多くの地方と同じように、少子高齢化と地域経済の低下という問題を抱えている。一方、温暖な気候と長い日照時間に恵まれており、カロリーベース食料自給率が100%を超える(110%)。農家でなくとも野菜は家庭菜園でまかなう家庭が少なくない淡路島では、「食べ助け」といって、食べきれない新鮮な野菜を近所に配ることが日常的に行われている。また、都会ではなくなってしまった地域の繋がりが残っている。そんな環境で、身の丈にあった暮らしを心がけ、自分ができそうなことは手間を惜しまず自分たちでやってしまえば生きていけるのではないか。

アート山の人々との交流を通じて、そう考えた山脇さんは、人生を創造的に生きることができる場として淡路島の可能性を探るべく、「農業インターンシップ」に参加した。これは県の緊急雇用就業機会創出事業の一環として実施されたもので、約5カ月間、生活費をもらいながら淡路島で農業体験を行うものだった。6軒の農家でお世話になり農業のいろはを学んだ山脇さんは淡路島での就農を決意、半年間アルバイトで軍資金を貯め、花岡農恵園で7カ月間たまねぎ栽培をじっくり学んだ。

有機農法と出会う

花岡農恵園は「農と自然の恵みの調和」をコンセプトに、有機農法を基本とした循環型の農業を実践している。山脇さんが花岡農恵園で学んだのには理由があった。

「理想とかではない。農薬がいかに恐ろしいか、身をもって知ってしまったから、有機農法しか選択肢がなかった」

インターンシップで農地に農薬を散布していたとき、誤ってそれを吸い込んでしまい、身体を壊したことがあったからだ。その点からすると、人にも自然にも優しい有機農法の農地には虫や雑草にもひとしく優しい。それらを駆除するには人手しかない。冬場であってもおかまいなしで生えてくる雑草を朝晩刈りとる。それだけの手間ひまをかけて育てた淡路島産の有機たまねぎはブランドの中でも高級品。通常の倍の値段で取引される。

淡路島のたまねぎは栽培期間が長い。9月に苗床に種をまいて、11~12月に田んぼに植え替える。そして、翌年の5~6月に収穫される。厳しい寒さを乗り越えることで糖分が増し、味が凝縮されるのだ。

2013年、花岡農恵園の研修を終えて山脇さんは農家として独立した。1反半でスタートしたが、それではとても食べることができない。農業や漁業のアルバイトをしながら生計を立ててきた。そして、少しずつ作地面積を増やし、2反半の農地で本格的に有機たまねぎを栽培しはじめたのが去年。なんとか収入の目処が立ちかけた春ごろ、全国のたまねぎ生産地で「べと病」が蔓延した。糸状菌というかびの一種が原因で、葉に褐色の病班ができるのが特徴で、球が大きくなるのが阻害される。年末年始の天候不順や4〜5月にかけて降雨が続いたことが原因らしい。淡路島のたまねぎ農家のほとんどが甚大なる影響を受けた。山脇さんも大被害を受け、予定していた半分にも満たない収穫量になってしまった。今年もまたアルバイトしながらの我慢の農業が続く。

第三の道を模索

淡路島には東日本大震災以降、就農するために淡路島にやってくる若者たちが増えた。彼らの多くは有機農法でなんとかやっていこうとする。しかし、有機農法は手間がかかり収穫も安定しない。経験が乏しい新規就農者ならなおさらだ。理想と現実の違いに疲れ果てて、やめてしまう人も少なくない。

確かに有機農法は地球にも優しく、野菜も美味しい。しかし、現実は厳しいのだ。

「流通の仕組みとか、農協や農家が作り上げてきたシステムにも学ぶべきところがある。従来型の農業か有機農業かという二項対立ではない、第三の道を探したい」

山脇さんは自分ならではの写真を撮るために四苦八苦する中で、いつの間にか、「いろんな角度からものを眺める」ことがクセになってしまったと同時に多方面からものごとを考えるようになったという。

その昔、農家は「百姓」と呼ばれていた。その言葉どおり、近代以前、農家は米や麦だけでなく、野菜や蚕糸、茶、油などいろいろなものを作って町方で売っていた。つまり昔の農家は二足のわらじどころではない、何足ものわらじを履いて生きていたのだ。しかし、近代以降、百姓は米作に集中するようになり、不足分を賃金労働で補うようになった。そして、地方は農業で立ち行かなくなり、若者は都会に仕事を求め、地方は衰退していった。

ならば、いろいろな仕事をして百姓を地でいく山脇さんの生き方は、成長のない社会である定常型社会にふさわしいのかも。橋ひとつ越えるだけで環境がまるで違う北淡の地に立ってそう思った。

田や畑の草刈りは欠かせない